Als bei Henschel & Sohn im Jahre 1925 die Herstellung von Lastkraftwagen begann, konnte die im Familienbesitz befindliche Firma bereits auf eine 115jährige Geschichte zurückblicken.

Der in Gießen geborene Georg Christian Carl Henschel trat 1777 als 18jähriger Geselle in die Hessisch-Fürstliche Stückgießerei in Kassel ein. Drei Jahre später heiratete er die Tochter seines Chefs und wurde Teilhaber der Firma, die als fürstliche Hofgießerei auf eigene Rechnung u.a. Kanonen produzierte. Nach dem Tod seines Schwiegervaters führte er die Gießerei als Amtsnachfolger weiter.

Während der Besatzung durch französischen Truppen, für die ab 1807 ebenfalls Kanonenrohre gegossen wurden, überwarf er sich 1810 mit dem französischen Stadtkommandanten, kündigte in der „staatlichen“ Gießerei, zog ins Nachbarhaus und gründete dort zusammen mit seinem zweitältesten Sohn Johann Werner die privatwirtschaftlich betriebene Gießerei Henschel & Sohn. Auch sie produzierte u.a. Geschütze und gehörte damit zu den ältesten Rüstungsbetrieben in Deutschland.

Johann Werner Henschel schied bald aus dem Unternehmen aus, dafür stieg sein älterer Bruder Carl Anton 1817 ein. Er erweiterte den Betrieb um die Produktion von (stationären) Dampfmaschinen. Die Firmenausrichtung wandelte sich vom reinen Gießereibetrieb zur Maschinenfabrik. Nach dem Tod des Vaters 1835 wurde Anton Alleineigentümer. Gleichzeitig widmete er sich jetzt verstärkt dem Bau von Lokomotiven.

Antons noch vor ihm verstorbener Sohn Georg Alexander Carl Henschel und vor allem sein Enkel Karl Anton Oscar Henschel bauten das Unternehmen stark aus. Nicht nur wirtschaftlich ging es bergauf. Gleichzeitig wurden ganz im Sinne einer patriarchalischen Betriebsführung Betriebskrankenkasse, Invaliden- und Waisenkasse, Unfallversicherung, Pensionskasse und Fortbildungsschule gegründet, 1870 die Betriebsfeuerwehr. Mit der Errichtung von Arbeiterwohnhäusern und Betriebskindergärten wurde die Belegschaft zusätzlich ans Unternehmen gebunden.

Auch Oscar Henschel starb bereits mit 57 Jahren, seine sehr sozial eingestellte Frau Sophie führte das Unternehmen weiter, bis der gemeinsame Sohn Karl Anton Theodor Ferdinand die Volljährigkeit erlangte sowie im Jahre 1900 Teilhaber und alleiniger Unternehmensleiter wurde. Zu dieser Zeit war die Firma zu einem der bedeutendsten Hersteller der Welt für Dampflokomotiven geworden. Über 5.000 Exemplare waren bereits produziert worden, 1910 wurde dann die 10.000. Lokomotive ausgeliefert.

Nachdem 1905 bei Henschel die erste Elektrolokomotive gebaut worden war, folgte 5 Jahre später der Einstieg in die Fabrikation von Loks mit Vergasermotoren. Dampf blieb jedoch vorerst die wichtigste Antriebsart.

Während des 1. Weltkriegs lieferte Henschel & Sohn neben Heeresfeldbahn-Lokomotiven für die Reichswehr auch aufgearbeitete Geschütze, die aus feindlichen Beständen erbeutet worden waren. Dafür wurde in Kassel-Mittelfeld ein zweites Fabrikgelände erschlossen.

Das Ende des 1. Weltkriegs und die Bestimmungen des Friedensvertrags von Versailles stellten Henschel & Sohn wie fast alle deutschen Großunternehmen vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Geschützbau musste auf Betreiben der Siegermächte eingestellt werden. Die Nachfrage nach Dampflokomotiven aller Größen ging (vorübergehend) stark zurück.

Ein Weg zur Lösung war eine zunehmende Konzentration durch den günstigen Erwerb ganzer Lokomotivfabriken wie Wolf in Magdeburg (1928) oder die (Teil-)Übernahme der von der Reichsbahn garantierten Abnahmequoten für Lokomotiven von Linke-Hofmann-Busch (1930) und Hanomag (1931).

Daneben wandte Henschel sich aber dem Straßenverkehr zu. Naheliegend, aber nur mit geringem wirtschaftlichen Erfolg, war die Produktion von Dampfwalzen und Straßen-Dampfzugmaschinen, sogenannten Lokomobilen.

Karl Henschel starb im Dezember 1924 im Alter von 51 Jahren. Der erst 25jähriger Sohn Oscar Robert Alexander Ernst führte fortan das Familienunternehmen in sechster (und schließlich letzter) Generation. Bereits kurz nach seiner Ernennung zum Generaldirektor begann am 19. Januar 1925 im Werk Mittelfeld der Nutzfahrzeugbau unter der Leitung des Chefkonstrukteurs Dr.-Ing. Richard Fichtner.

Auch für ein großes Industrieunternehmen wie Henschel war es nicht möglich, in so kurzer Zeit eine eigene Fahrzeugentwicklung zur Serienreife zu bringen. Stattdessen baute man einen LKW der Schweizer Firma FBW (Franz Brozincevicz & Cie. Wetzikon) in Lizenz, nämlich den Typ „Rex“ mit 5 Tonnen Nutzlast, einem Motor mit 8.640 cm³ und einer Leistung von 50 PS.

Noch im gleichen Jahr wurden für den „Rex“ zwei selbst entwickelte Vierzylinder-Vergasermotoren gleicher Leistung angeboten, die aber mit 6.079 cm³ bzw. 6.644 cm³ Hubraum deutlich kleiner und vor allem wirtschaftlicher im Verbrauch waren.

Ende 1926 oder Anfang 1927 (die Angaben in der Literatur sind nicht eindeutig) kamen die ersten beiden eigenen LKW-Konstruktionen auf den Markt. Das waren der 3A1 und der 3A2 mit dem schon für den „Rex“ entwickelten 6,6-Liter-Motor mit 50 PS bei 1.000 U/min.

In der Zeit bis zum Ende des 2. Weltkriegs waren die Fahrgestellbezeichnungen bei Henschel (verglichen mit den Mitbewerbern) gewöhnungsbedürftig, grundsätzlich aber in sich schlüssig.

Die erste Ziffer zeigte die Nutzlast an, dann folgte ein Buchstabe für die verwendete Motorgeneration, danach eine Ziffer zwischen 0 und 5. Dabei bedeutete 0 ein Sattelzugmaschinenfahrgestell, 1 war ein Kipperfahrgestell (ggf. mit Nebenabtrieb), 2 das "normale" Fahrgestell, 3 und 4 waren lange Fahrgestelle (u.a. für Busse), Reichspostbusse erhielten (meistens) die 5.

Ein 5 B 2 war also ein normales Fahrgestell eines Fünftonners mit der 2. Motorgeneration.

Das System bot den Vorteil, dass eine Zeit lang Fahrgestelle und Motoren relativ flexibel miteinander kombiniert werden konnten und somit eine rationelle und dennoch variantenreiche Fertigung erlaubten.

Bei Dreiachsern wurde zusätzlich eine 3 vorgesetzt, ein 33 B 1 war damit ein dreiachsiger Dreitonner mit Kipperfahrgestell und der 2. Motorgeneration.

Aus den Buchstaben für die Motoren ließ sich grundsätzlich auch der verwendete Treibstoff ablesen. A, B, D, E und F kennzeichneten Vergasermotoren, G, J, O, S T, U und W wurden für Dieselaggregate genutzt.

Ab etwa 1933 wurde im Bereich der leichteren LKW das Ziffernsystem durchbrochen. Jetzt gab es den 45 G 2, was kein vierachsiger Fünftonner, sondern ein zweiachsiger 4,5-Tonner war. Für die 2,5-Tonner wurde die Zahl 25 eingeführt, der 2,8-Tonner begann mit 28, der daraus weiter entwickelte Dreitonner dann 30 ...

Wegen Absatzproblemen im Lokomotivsektor wurde der als GmbH geführte Familienbetrieb zum 1. Januar 1929 in die „Henschel & Sohn A.-G.“ umgewandelt.

Ab 1933 engagierte sich die Firma zusätzlich im Flugzeugbau, indem die „Henschel Flugzeug-Werke AG“ gegründet wurden. Produktionsstätten dafür entstanden in Schönefeld bei Berlin, Berlin-Johannisthal und 1937 in Altenbauna (damals noch Stadt Kassel, heute Baunatal). In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 wurden in Altenbauna über 14.000 Flugzeugmotoren hergestellt, damit war dieses Werk das bedeutendste deutsche Rüstungsunternehmen in dieser Sparte.

Darüber hinaus begann die Firma in Kassel ab 1934/35 erneut mit der Waffenproduktion für die im Aufbau befindliche Wehrmacht. Bis Kriegsende wurden ca. 3.900 Panzer und knapp 8.000 Geschütze ausgeliefert.

Bisher waren trotz beachtlicher Verkaufserfolge bei den schweren LKW noch keine Feuerwehrfahrzeuge auf Fahrgestellen aus Kassel entstanden. Eine Ursache war sicherlich das Nutzlast-Segment, in dem die Kasseler Firma aktiv war. Für Feuerwehren wurden in der Regel maximal Dreitonner verwendet, die waren bei Henschel eher Nischenprodukte.

Für die eigenen Werkfeuerwehren ließ die Henschel AG vermutlich 1935 Kraftfahrspritzen auf eigenen Fahrgestellen bauen. Warum man sich dabei für das eigentlich zu schwere Fahrgestell 5G2 entschied, ist nicht bekannt. Die bereits seit 1933 produzierten Fünftonner mit einem Sechszylinder-Dieselmotor (Hubraum 9.123 cm³) und 100 PS Leistung erhielten die feuerwehrtechnischen Aufbauten bei Magirus in Ulm und ähnelten dadurch sehr den zur gleichen Zeit gelieferten KS 15 auf Magirus-Fahrgestellen.

In der Literatur findet sich ein Foto aus dem Magirus-Archiv, wir können hier mit freundlicher Unterstützung des Henschel-Museums Kassel zwei andere Bilder zeigen. Das erste wurde zwar vom Werksfotografen im alten Henschel-Werk am Holländischen Platz in Kassel aufgenommen, dort wo heute die Universität sich befindet. Eingesetzt wurde die KS 15 jedoch bei der Werkfeuerwehr der Henschel-Flugzeug-Werke AG (HFW) in Schönefeld bei Berlin. Heute ist das Gelände Teil des Flughafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“.

KS 15, Henschel 5G2, Magirus, Baujahr verm. 1935, eingesetzt bei der Werkfeuerwehr der Henschel Flugzeug-Werke AG in Schönefeld bei Berlin.

Eine nahezu baugleiche Kraftfahrspritze wurde auch in Kassel eingesetzt. Aufgrund der Bildnummer muss es davon noch mindestens eine weitere Aufnahme gegeben habe. Jedoch sind alle Glasplattennegative aus dieser Zeit vernichtet worden. Das gleiche Schicksal erlitt auch die gezeigte KS 15, sie wurde beim Großangriff der alliierten Bomberverbände auf Kassel am 22.10.1943 zerstört.

KS 15, Henschel 5G2, Magirus, Baujahr verm. 1935, WF Henschel & Sohn, Werk Kassel.

Mindestens zwei schwere Kraftfahrdrehleitern hat Metz in der 2. Hälfte der 1930er Jahre auf Henschel-Fahrgestellen aufgebaut. Die eine besaß ein offen ausgeführtes Führerhaus, einen sechsteiligen Stahlleiterpark und einen darunter hängenden Fahrstuhl. In der Literatur wird sie als KL 45 oder 46 auf Henschel 5G2 bezeichnet. Das mag zutreffend sein, ist aber nicht gesichert. Vermutlich handelte es sich um ein Exportfahrzeug. Ein Bild können wir leider nicht bieten.

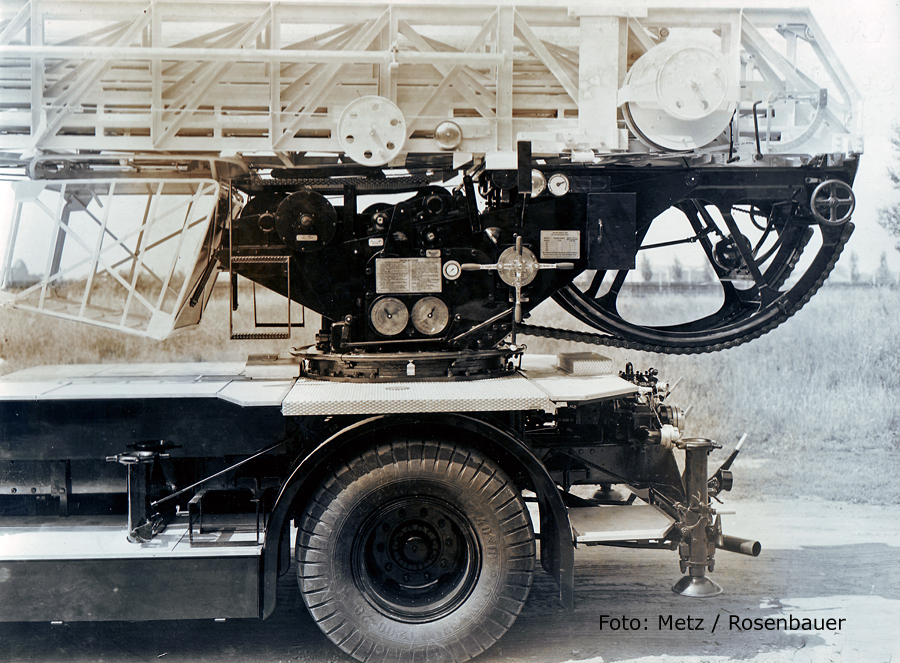

Von einer weiteren Drehleiter existieren mindestens noch die beiden folgenden Fotos, die wir mit freundlicher Genehmigung der Firma Rosenbauer (als Rechtsnachfolger der Fa. Metz) zeigen dürfen. Die Kraftfahrdrehleiter besitzt einen fünfteiligen Leiterpark, der relativ filigran wirkt. Auch der Fahrstuhl mit den drei Damen darin ist geradezu zierlich.

Aus den (erst Jahrzehnte später erstellten) Unterlagen zu den Bildern geht hervor, dass es sich um eine KL 46 handeln soll, die 1939 nach Russland geliefert wurde. Die Leiterlänge darf ernsthaft bezweifelt werden, ungefähr 36 m Auszugslänge sind bei den verwendeten Leiterprofilen deutlich realistischer. Auffällig ist die am Heck montierte Pumpe, die im Vergleich mit den Unterlagen der Fa. Metz eine Identifizierung erst möglich machte. Wieder soll es ein Fahrgestell des Henschel 5G2 gewesen sein.

KL 46 (?) mit zusätzlicher Heckpumpe, Henschel 5G2, Metz, 1939, geliefert nach Russland. Alle Angaben sind nicht sicher belegt, die Leiterlänge ist vermutlich falsch und dürfte eher bei 36 m liegen. Auf dem Detailfoto sind die Anschlüsse der Heckpumpe erkennbar.

Im Jahre 1938 wurde die Henschel AG erneut in eine GmbH umgewandelt, zu den Gründen konnten keine Angaben gefunden werden.

Die Führung der deutschen Reichswehr stellte Mitte der 1920er Jahre Überlegungen an, wie die Fahrzeugausstattung der Streitkräfte (das so genannte 100.000 Mann-Heer) deutlich verbessert werden konnte. Es wurden u.a. Forderungen nach einem zugstarken, geländefähigen LKW mit 3 t Nutzlast an die deutsche Fahrzeugindustrie herangetragen. Diese betrat damit Neuland, entsprechende Fahrzeug existierten bisher nicht. Technisch ließen sich die Anforderungen nur mit Dreiachsern lösen, die in den folgenden Jahren von fast allen Nutzfahrzeughersteller als Prototypen entwickelt wurden. Im militärischen Sprachgebrauch nannte man sie abgekürzt „m. gl. LKW. (o)“, was so viel hieß wie „mittlerer geländefähiger Lastkraftwagen (handelsüblich)“.

Henschel hatte vom Tempo her die Nase vorn, bereits 1928 wurde der Typ 33 B 1 vorgestellt. Wenig später zog Krupp mit dem L3H63 nach. Büssing-NAG konnte 1929 seinen Typ III GL 6 zur Verfügung stellen, 1937 kam aus einem geplatzten Auftrag für die Türkei noch der Typ Büssing-NAG KD dazu. Mercedes-Benz präsentierte Prototypen des LG 3000 erst 1934/35. Vor allem die Henschel- und Krupp-Baumuster wurden intensiv von der Reichswehr getestet und grundsätzlich für gut befunden. Kleinere Bauserien wurden jeweils geordert, während auf Grund der Erprobungsergebnisse laufend Verbesserungen an den Dreiachsern vorgenommen wurden.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 begann sehr schnell die Aufrüstung der Wehrmacht, Dreiachser wurden in größeren Mengen beschafft. Bis zur Produktionseinstellung der jeweiligen Modelle wurden an Reichswehr und Wehrmacht folgende Stückzahlen geliefert:

Büssing-NAG (alle Typen) (1929-1938) ca. 1040 Stück

Krupp L3H63 bzw. L3H163 (1929-1938) ca. 2.870 Stück

Mercedes-Benz LG 3000 (1934-1940) ca. 7.400 Stück

Henschel 33 (alle Bauarten) (1928 bis 1943) ca. 11.650 Stück

Magirus 33 G 1 (Henschel-Lizenz, 1937-1941) 3870 Stück

In dieser Aufstellung fehlen die so genannten ca. 14.500 Einheitsdiesel, die ab 1937 von fast allen LKW-Firmen gebaut werden mussten und eine Nutzlast von 2,5 t aufwiesen.

Die ersten Henschel-Dreiachser für die Reichswehr waren wie gesagt vom Typ 33 B 1. Dahinter verbarg sich ein Fahrgestell mit einem Radstand von 3.400 mm zwischen Vorder- und erster Hinterachse. Der Vierzylinder-Vergasermotor erzeugte aus 7.234 cm³ Hubraum 62 PS, nach anderen Angaben aus 7.188 cm³ 65 PS. In der Zivilausführung waren Einfachbereifung und Scheibenfelgen anzutreffen, die militärische Version besaß doppelt bereifte Hinterachsen und Dreispeichenfelgen. Etwa 400 Exemplare des 33 B1 verließen bis 1935 die Werkhallen in Kassel.

Eine stärkere Variante war der 1929 präsentierte Henschel 33 D 1 mit Sechszylinder-Benzinmotor, wodurch die Motorhaube etwas länger werden musste. Der Hubraum betrug 10.782 cm³, die 100 PS Leistung bei 1.600 U/min boten. Die Stückzahl soll gering gewesen sein, ob die Reichswehr überhaupt Fahrzeuge dieses Typs übernahm, ist nicht geklärt.

1932/33 wurde als ziviles Modell ein Henschel 33 D 2 mit 5.000 mm Radstand angeboten, die Produktionszahlen blieben auch hier sehr niedrig. In Ermangelung eines eigenen Dieselmotors hatte die Firma hier zeitweilig auf ein Deutz-Produkt zurückgegriffen, das aus 10.589 cm³ Hubraum angeblich lediglich 60 PS erzeugen und wahlweise eingebaut werden konnte.

Zum Produktionsjahr 1934 war der Henschel 33 D 1 deutlich verbessert worden, er löste im Folgejahr die Vierzylindermodelle endgültig ab. Der Radstand war auf 3.750 mm gewachsen, die Räder wiesen jetzt sechs Speichen auf. Der Sechszylinder-Benzinmotor blieb der gleiche. Von dieser Version wurde die größte Stückzahl gebaut, bis 1943 waren es 6.293 Fahrzeuge.

Ab 1936 wurde (u.a. zur Treibstoffersparnis) parallel eine Dieselversion von der Wehrmacht beschafft. Das Modell wurde als 33 G 1 bezeichnet, der verwendete Luftspeicher-Dieselmotor mit sechs Zylindern hatte einen Hubraum von 9.123 cm³, die bei 1.500 U/min ebenfalls eine Leistung von 100 PS erzeugten. Nur am zusätzlichen Schriftzug „Diesel“ am Kühler konnte man diese Serie von der Vergaserbaureihe unterscheiden.

Nicht geklärt ist, aus welchem Grund und auf wessen Betreiben Magirus ab 1937 in die Lizenzproduktion des Dreiachsers einstieg. Möglicherweise waren es schlicht Kapazitätsprobleme in Kassel. Jedenfalls hat die Ulmer Firma (ab 1938 unter dem Namen Klöckner-Humboldt-Deutz AG) bis 1941 insgesamt 3.870 Fahrzeuge des Typs Magirus 33 G 1 ausgeliefert. Äußerlich unterschieden sie sich vom „Original“ nur am fehlenden Henschel-Schriftzug und dem stilisierten Ulmer Münster auf der Kühlerverkleidung.

Im Inneren wurde der eigene Vorkammer-Dieselmotor Deutz F 6 M 516 H verwendet, der mit 9.122 cm³ dem Henschel-Produkt gleich kam und ebenfalls 100 PS bei 1.500 U/min bot. Der Motor war dabei so abgeändert worden, dass er anschlussmäßig der Kasseler Maschine entsprach. Während Zylinder, Buchsen und Kolben Deutz-Produkte waren, wurde das Kurbelgehäuse von Henschel beigestellt. Im Verbrauch soll das Deutz-Aggregat übrigens etwas wirtschaftlicher als der Henschel-Motor gewesen sein.

Vage Hinweise gibt es auf einen Magirus 33 H, der von 1939 bis 1941 produziert worden sein soll und mit dem gleichen Motor 125 PS geleistet hätte.

Bisher waren Feuerwehrfahrzeuge auf Henschel-Fahrgestellen nur Einzelstücke gewesen. Das änderte sich jetzt schlagartig, als 1936 die Entscheidung für die Ausstattung der Fliegerhorstfeuerwehren der Luftwaffe getroffen worden war. Nach Erprobungen mit Flugfeldlöschfahrzeugen (damals Tankspritzen genannt) auf Magirus- und Büssing-Basis wurde nämlich für die Serienproduktion ein dreiachsiges Henschel-Fahrgestell des gerade beschriebenen Dreitonners ausgewählt.

Wie es im Detail dazu kam, dass Henschel den Auftrag erhielt, ist nicht feststellbar. Sicherlich wird es auch hier einen oder mehrere Prototypen gegeben haben. Auffällig ist auf jeden Fall, dass ausschließlich für die Tankspritzen ein neu entwickelter Benzinmotor „FA“ mit 12.742 cm³ verwendet wurde, der 120 PS bei 1.400 U/min leistete. Die Hubraumvergrößerung und Leistungssteigerung gegenüber dem herkömmlichen F-Motor war u.a. durch eine Aufweitung der Bohrung von 125 auf 130 mm erfolgt. Zum Anschluss der Vorbaupumpe war die Kurbelwelle nach vorne verlängert worden. Gemäß der Firmenterminologie wurde diese Baureihe bei Henschel als 33 FA 1 bezeichnet. Die Rahmentragfähigkeit des Fahrgestelle betrug 5.100 kg.

Bei Schnee konnten Spurketten auf die (nicht angetriebenen) Vorderräder und Schneeketten auf die Hinterräder aufgezogen werden. Im Russlandfeldzug wurden später bei weichem Boden auch Doppel-Raupenketten genutzt. Der Auspuff war durch den Tank geführt worden, um so das Wasser vor dem Einfrieren etwas zu schützen. Inwieweit das auch noch bei den extrem niedrigen Temperaturen im russischen Winter funktioniert hat, ist nicht bekannt.

Die Entscheidung gegen einen Dieselmotor wird in der Literatur in der Regel mit der reichlichen Verfügbarkeit dieser Treibstoffart auf Fliegerhorsten und Feldflugplätzen begründet. Möglicherweise haben aber auch die zügigeren Starteigenschaften von Vergasermotoren (kein Vorglühen!) eine Rolle gespielt, denn Schnelligkeit im Einsatz war das wesentliche Kriterium bei der Entwicklung der Tankspritzen gewesen.

Die Erprobung der verschiedenen Prototypen auf Magirus- und Büssing-NAG hatte einige Mängel aufgezeigt. So ließen sich die Pumpen erst einschalten, wenn die Fahrzeuge zum Stehen gekommen waren. Die Schaumrohre wurden seitlich am Fahrzeug gelagert, das sparte durchaus Zeit. Die Entnahme der bereits angekuppelten, gefalteten Schläuche in den Trittbrettkästen oder in weiter oben angeordneten Schlauchbehältern dauerte jedoch viel zu lange. Kam es dabei noch zu Verhedderungen oder wurden gar die Druckventile der Pumpe ein klein wenig zu früh geöffnet, schoss das Schaum-Wasser-Gemisch in die noch nicht entfaltete Schlauchleitung und presste den Kasten auseinander.

All diese Hemmnisse standen einem schnellen Einsatz und der erfolgreichen Rettung der Besatzung entgegen. Die Forderung von Seiten des Reichsluftfahrministeriums lautete, dass maximal 5 Sekunden nach dem Anhalten des Fahrzeugs aus drei Rohren Schaummittel abgegeben werden konnte.

Die Entwicklung der Tankspritzen wurde von der Firma Metz, hier besonders von Dipl. Ing. Oskar Herterich (ab 1958 Dr.-Ing.) in Zusammenarbeit mit dem Reichsluftfahrtministerium (zuständig: Ing. Carlo) betrieben. Wie bei vielen Fahrzeugen der Wehrmacht üblich, wurde auch hier eine Kraftfahrzeugnummer zusätzlich zur Benennung zugeteilt. Man sprach von der „Tankspritze (Kfz. 343) mit Fahrgestell des m. gl. LKW. (o)“. Diese Bezeichnung traf allerdings auch auf die nur in wenigen Exemplaren gebaute Tankspritze auf Mercedes-Benz LG 3000 zu.

Das Henschel-Fahrgestell erhielt eine zweistufige Vorbaupumpe mit Kapselschieber-Entlüftung und einer Nennleistung von 2.500 l/min bei 8 bar. Neben den vier (im Normalfall abgeschieberten) B-Druckabgängen waren bereits drei Hochdruckschläuche an die Pumpe angeschlossen. Auf der Beifahrerseite waren dazu an der Außenseite unter dem Beifahrersitz zwei Haspeln mit je 20 m Hartgummischlauch (lichte Weite 32 mm) und senkrecht stehenden Achsen übereinander angeordnet. Auf der Fahrerseite gab es eine ähnliche Konstruktion, aber mit nur einem 40 m langen Schlauch.

Bei den ersten Exemplaren (den Prototypen?) wurden die bereits angekuppelten Schaumrohre senkrecht in Halterungen direkt neben den Haspel angeordnet. Das änderte sich jedoch offenbar schnell. In der Serienausführung führten nämlich alle drei Angriffsleitungen über das Trittbrett zu den auf dem hinteren Teil der Vorderkotflügel gelagerten Komet-Luftschaumrohren. Diese ließen sich schnell aus ihren Halterungen reißen, damit die Rohrführer nach vorne Richtung Brandobjekt vorgehen konnten. Genauso war aber auch ein Einsatz der Rohre in den Halterungen möglich. Dabei wurde die Kotflügelneigung genutzt, um einen Wurfwinkel von etwa 45o zu erreichen – eine sehr ausgeklügelte Konstruktion!

An Löschmitteln wurden 2.500 l Wasser und 300 l Schaummittel mitgeführt. Dieses Mengenverhältnis war jahrzehntelang bei Flugfeldlöschfahrzeugen üblich und ist es auch heute noch, wenn auch in ganz anderen Dimensionen. Die damaligen Vorräte reichten bei der voreingestellten Zumischrate für 42 m³ Schaum, die innerhalb von 4,5 Minuten ausgebracht werden konnten.

Das Problem mit dem Zeitverlust durch Anhalten des Fahrzeugs, Einschalten und Entlüften der Pumpe sowie Öffnen der Druckventile war ebenfalls geschickt gelöst worden. Im Führerhaus befand sich vor dem Platz des Fahrzeugführers (das war nicht der Maschinist!) an der Spritzwand eine Kurbel, die er kurz vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle bedienen konnte. Über eine Mutter mit angeschlossenen Gestängen übertrug er damit „Befehle“ an die Pumpe. Mit wenigen Kurbelumdrehungen konnte er nacheinander die Pumpe einschalten und die Ventile für Wasser bzw. Schaummittel öffnen. Beim Anhalten konnten dann durch weitere Umdrehungen die Schaltungen für „Rohr I ein“, „Rohr II ein“ und „Rohr III“ ein gegeben werden.

Die Besatzung der Tankspritzen und ihre Unterbringung auf dem Fahrzeug orientierte sich an der gedachten Aufgabenteilung. Auf der vorderen Sitzbank saß links der Maschinist, in der Mitte der Fahrzeugführer, rechts neben ihm der erste Rohrführer. Die anderen beiden Rohrführer saßen links und rechts dahinter auf Einzelsitzen, die Lehnen längs zur Fahrtrichtung. So konnten die Feuerwehrmänner an der Einsatzstelle sehr schnell abspringen und den Löschangriff starten. Wegen zunehmender Personalknappheit durch Abkommandierungen an die kämpfende Truppe wurden gegen Kriegsende übrigens verstärkt Luftwaffenhelferinnen als Rohrführerinnen eingesetzt.

Die feuerwehrtechnische Beladung der Tankspritzen war ansonsten eher gering. Neben den üblichen feuerwehrtechnischen Utensilien wurden besonders erwähnt: Gurtmesser zum Durchtrennen der Haltegurte in den Flugzeugen, Löschdecke, Klappleiter aus Stahlrohr (auf 5 m ausklappbar) sowie ein zusammensteckbarer Bergungshaken (dann ebenfalls 5 m lang). Außen am Tank waren links und rechts je zwei Pulverlöscher montiert, zwischen den Hinterradkotflügeln wurden sechs A-Saugschläuche untergebracht.

Zu jedem Fahrzeug gehörte vom Grundsatz her ein Tankspritzenanhänger, der angekuppelt mit ausrücken sollte. Er führte erneut (oder alternativ?) 6 A-Saugschläuche, 180 m B-Schläuche und 345 m C-Schläuche mit. Dazu kamen Strahlrohre und weiteres feuerwehrtechnisches Zubehör. Mindestens die B-Schläuche, vermutlich aber auch die C-Schläuche waren miteinander gekuppelt und konnten während der Fahrt (ggf. seitlich aus dem Anhänger) verlegt werden.

Offenbar gab es zwei verschiedene Ausführungen der Tankspritzenanhänger. In der Literatur und im Internet werden nämlich unterschiedliche Modelle gezeigt, die mal als „TS Ah 2,5“, dann als „TS Ah 2,5a“. Möglicherweise korrespondiert das mit den unterschiedlichen Ausführungen der Tankspritzen (s.u.).

Die zahlreichen bekannt gewordenen Fotografien von Tankspritzen in Bereitstellung während des Krieges zeigen relativ selten, dass der Tankspritzenanhänger mitgeführt wurde. Ob er sich nicht bewährt hatte oder teilweise einfach nicht vorhanden war, lässt sich nicht mehr feststellen. Evtl. war man auch dazu übergegangen, ihn durch andere Fahrzeuge nachführen zu lassen.

Die Tankspritzen wurden in drei Serien gebaut und ausgeliefert, wobei Metz für die beiden älteren verantwortlich zeichnete. Das erste Baulos von 1936 umfasste 91 Fahrzeuge mit den Nummern Ts 2,5-100 bis Ts 2,5-190. Ihr Merkmal war die vollkommen offene Ausführung ohne jeglichen Witterungsschutz für die Besatzung außer einer Windschutzscheibe. Sie wurden – soweit bekannt – in der später als Friedensausführung bezeichneten dunkelroten Farbgebung mit schwarzen Kotflügeln und Stoßstangen geliefert. Häufig soll zu Kriegsbeginn oder im weiteren Verlauf eine Umlackierung erfolgt sein. Auf jeden Fall zeigen einzelne Bilder Tankspritzen dieses Bauloses in Tarnlackierung.

Fotos von den Fahrzeugen des 1. Bauloses gibt es in der Literatur etliche, hier können wir sie aus verschiedenen, vor allem urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen. Um einen Eindruck von der grundsätzlichen Gestaltung zu bekommen, werden daher Fotos einer jüngeren Tankspritze aus dem 3. Baulos gezeigt, die allerdings nach einigen Umbauten nicht mehr der Originalausführung entspricht.

TS 2,5 a, Henschel 33 FA 1, Magirus, Bauj. 1941, Feuerwehrmuseum Eisenhüttenstadt (s.u.). Die offene Ausführung auf den Bildern entspricht grundsätzlich dem Aussehen der Metz-Fahrzeuge des 1. Bauloses. Einige Anbauteile fehlen allerdings oder wurden verändert.

Der zweiten Serie von 1938 und vor allem deren Besatzungen gönnten die Verantwortlichen ein einfaches Segeltuchverdeck, das über ein Metallgerippe gezogen worden war. So ist es jedenfalls seit langer Zeit Stand der Diskussion unter Feuerwehrhistorikern. Wieder wurden 157 Tankspritzen von Metz geliefert, das Baulos umfasste die Fahrzeugnummern „Ts 2,5-191“ bis „Ts 2,5-347“. Auch hier können wir keine Fotos von der Regelausführung mit Verdeck und offenen Seiten zeigen. Das liegt möglicherweise daran, dass von dieser Version offensichtlich keine Werksaufnahmen gefertigt wurden.

Etliche Tankspritzen überlebten den Krieg und wurden danach als Tanklöschfahrzeuge TLF 25 genutzt. Dazu gehört auch das folgende Exemplar der BF Hannover. Es stammt aus dem 3. Baulos von 1940/41, zeigt aber mit dem Faltverdeck und den fehlenden Türen die allgemein angenommenen Merkmale des 2. Loses.

Tankspritze Ts 2,5, Henschel 33 FA 1, Magirus, Bauzeit 1940-42, Fahrzeug des 3. Bauloses mit Segeltuchverdeck und hier demontierten Türen. Damit gleicht es auf den ersten Blick dem allgemein angenommenen Aussehen von Tankspritzen des 2. Bauloses. Nach dem 2. Weltkrieg wurde es als TLF 25 durch die BF Hannover eingesetzt und 1956 ausgemustert.

In den Veröffentlichungen über die Tankspritzen auf Henschel 33 FA 1 wird wie geschildert in der Regel der Eindruck vermittelt, dass Fahrzeuge mit Türen zum 3. Baulos und damit zu den Ts 2,5a gehören. Das ist grundsätzlich vielleicht auch richtig, aber es gab offenbar Ausnahmen. Eine paar Bilder aus dem Metz-Archiv zeigen die Ts 25-202, ein Fahrzeug des 2. Baulosen mit Türen! Also hat auch Metz bereits mindestens einen Prototypen produziert. Eine entsprechende Zeichnung ist ebenfalls in der Literatur zu finden und wird auf den 2. Dezember 1937 datiert – also unmittelbar vor Produktionsbeginn des 2. Bauloses.

Eines dieser Fotos können wir mit freundlicher Genehmigung der Firma Rosenbauer hier zeigen. Man beachte die deutlich andere Gestaltung der Türgriffe ohne Griffmulden im Vergleich zur Magirus-Version weiter unten.

Ts 2,5-220, Henschel 33 FA 1, Metz, Baujahr verm. 1938. mit Kabinentüren.

Gut zu erkennen ist die auch bereits beim 1. Baulos gelieferte leicht gebogene Blechabdeckung für die aufgerollten Hartgummischläuche auf den Haspeln. Damit sollte eine schnelle Verwitterung, vor allem durch starke Sonneneinstrahlung, verhindert werden. Das Blech war nur lose eingehängt und schnell zu entfernen.

Einige Fotos von Tankspritzen im Einsatzdienst vor und während des Krieges zeigen ebenfalls die Metz-Ausführung mit Türen. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich immer um dasselbe Fahrzeug handelte. Grundsätzlich erhebt sich damit die Frage, ob die bisherige Lehrmeinung zum 2. Baulos, nämlich das Fehlen von Türen, nach diesen Erkenntnissen noch haltbar ist. Die fehlenden Werksaufnahmen von Fahrzeugen ohne Türen weisen in die gleiche Richtung. Hier ist weitere Forschungsarbeit notwendig.

Nachdem im 1. und 2. Baulos zusammen 248 Tankspritzen mit Metz-Pumpen und -Aufbauten geliefert worden waren, wechselten die Beschaffer des Reichsluftfahrministeriums 1940 zur Firma Magirus. Im Oktober 1936 hatte Dipl.-Ing. Oskar Herterich die Firma Metz verlassen und war im Magirus-Werk in Ulm als Oberingenieur Leiter der „Konstruktionsabteilung Feuerwehr- und Kommunalfahrzeuge“ geworden. An der Entwicklung der Ts 2,5 war er wie gesagt maßgeblich beteiligt gewesen, möglicherweise hat das entscheidenden Einfluss auf den Wechsel der Herstellers gehabt.

Vom 3. Baulos wurden bei Magirus zwischen 1940 und 1942 nach den vorliegenden Unterlagen 436 Tankspritzen gebaut, die die Nummern „Ts 2,5a-348“ bis „Ts 2,5a-783“ erhielten. Mit dem Kleinbuchstaben „a“ wurde offenbar auf den neuen Hersteller hingewiesen.

Die Fahrzeuge wurden jetzt grundsätzlich mit Segeltuchdach und hölzernen Türen produziert. Sie unterschieden sich aber vor allem im Bereich der Türgriffe mit den ausgearbeiteten Griffmulden deutlich von der oben gezeigten Metz-Ausführung. Insgesamt wirkten die Türen damit etwas gediegener.

Dennoch blieben sie (wie bei Metz) gewissermaßen Notbehelfe, nicht vergleichbar mit den blechbeschlagenen Geräteraumverschlüssen am selben Fahrzeug oder den Türen anderer Feuerwehrfahrzeuge jener Zeit. Soweit bekannt, ließen sich die „Nottüren“ mit wenigen Handgriffen herausnehmen und begünstigten damit bei weniger schlechten Witterungsbedingungen einen schnellen Einsatz der Mannschaft. Das war natürlich auch bei der Metz-Version möglich.

Genau dieser Umstand führt dazu, dass Tankspritzen auf Fotos häufig fälschlich dem 2. Baulos zugeordnet werden. Eine Tankspritze mit Dach, aber ohne Türen wurde nicht zwingend von Metz im 2. Baulos hergestellt! Siehe dazu auch das weiter oben gezeigte Fahrzeug aus Hannover. Am Fahrzeugäußeren angebrachte Aufschriften von Metz oder Magirus sucht man leider vergebens. Sicherlich werden Typenschilder vorhanden gewesen sein, das nützt dem Bildbetrachter heute aber nichts mehr. Hier muss man sehr viel genauer hinschauen. Es gibt nämlich zwei markante Merkmale, um die Unterschiede zu erkennen.

Am Pumpengehäuse waren zwei Manometer montiert, die bei Magirus am oberen Rand angeordnet waren. Auf den beiden folgenden Bildern sind sie gut zu erkennen. Bei Metz saßen diese Messinstrumente deutlich tiefer, im militärischen Sprachgebrauch würde man sagen „bei 2 Uhr und 10 Uhr“. Leider kann wieder einmal kein passendes Bild gezeigt werden.

Der 2. Unterschied ist sehr viel schwieriger zu erkennen und betrifft die Griffe an den Gerätekästen des Aufbaus: bei Metz hatten sie eine elliptische Form, bei Magirus waren sie eher giebelförmig. Da die meisten Fotos, gerade aus der Einsatzzeit der Fahrzeuge, sehr klein und zum Teil nicht ganz scharf sind, erschwert das die Identifizierung zusätzlich. Dabei darf man sich von den Griffmulden nicht verunsichern lassen. Bis etwa 1938 waren sie bei Metz ebenfalls elliptisch, danach näherte sich die Form derjenigen von Magirus an. Ob beide Hersteller die Griffe tatsächlich selbst herstellten oder sich von einer Fremdfirma liefern ließen, ist auch nicht klar.

Tankspritze Ts 2,5, Henschel 33 FA 1, Magirus, Bauzeit 1940-42, Fahrzeug des 3. Bauloses mit Segeltuchverdeck und Türen. Auch diese Exemplar wurde nach Kriegsende als TLF 25 durch die BF Hannover genutzt. Auf dem Dach ist gut das umgeklappte gelbe Anhängerdreieck zu sehen, das von 1938 bis 1956 beim Mitführen eines Anhängers hochgeklappt werden musste.

Nach komplizierter wird die Zuordnung eines Fahrzeugs zu den Baulosen, wenn Veränderungen daran vorgenommen wurden. Das scheint bei der folgenden Tankspritze der Fall zu sein, die zu den wenigen noch erhaltenen Exemplaren gehört. Nach übereinstimmenden Angaben ist die Basis des Fahrzeugs 1938 entstanden, würde damit zum 2. Baulos gehören und müsste einen Metz-Aufbau haben. Am Fahrzeug finden sich aber auch Hinweise auf Teile aus dem Jahre 1942. Die Pumpe stammt eindeutig von Magirus, auch die Geräteraumtüren sprechen für Magirus. Möglicherweise ist das Fahrzeug 1942 in Ulm gründlich repariert oder überarbeitet worden.

Die Geschichte dieser Tankspritze ist weitgehend unbekannt. Es gibt Hinweise, dass sie nach dem 2. Weltkrieg (auf einem Flugplatz?) in Hallein bei Salzburg im Einsatz gewesen sein kann. Ab Mitte/Ende der 1960er Jahre hat sie dann viele Jahre lang beschädigt irgendwo auf dem Henschel-Gelände in Kassel herumgestanden, bis sie zu einem Sammler kam. Dort wurde sie 1985 per Zufall vom damaligen Gemeindebrandinspektor von Fuldatal entdeckt.

Die zu Fuldatal gehörende Feuerwehr Ihringshausen nahm sich des „Schrotthaufens“ an, musste aber wegen anderer Projekte die Restaurierung auf die lange Bank schieben. Wieder half der Zufall, als der Kommandeur des im Fuldataler Ortsteil Rothwesten ansässigen Fernmeldebataillons 2 die teilrestaurierte Tankspritze bei der Feuerwehr sah. In den folgenden Jahren wurde sie in der Werkstatt der Kaserne in etwa 4.000 Arbeitsstunden gründlich restauriert.

Der Motor war irreparabel beschädigt, nach langer Suche wurde ein Ersatz-Benzinmotor in Polen gefunden. Damit war die Tankspritze eine Zeit lang wieder fahrfähig. Aktuell steht sie üblicherweise in der Fahrzeughalle des Technik-Museums Kassel. Bisweilen wird sie bei besonderen Ereignissen auch vor die Halle geschleppt.

Tankspritze Ts 2,5, Henschel 33 FA 1, Aufbau Metz 1938/Magirus 1942. Die genaue Geschichte des Fahrzeug bis 1985 ist weitgehend unbekannt. Seitdem gehört sie der FF Fuldatal, Löschgruppe Ihringshausen und ist im Technik-Museum Kassel untergestellt.

Als weiteres in Deutschland erhaltenes Fahrzeug wurde oben schon die Ts 2,5a aus dem Fundus des Feuerwehr- & Technikmuseums Eisenhüttenstadt gezeigt. Sie kann ebenfalls eine interessante Geschichte aufweisen.

Die Tankspritze soll auf dem zum Oberkommando der Wehrmacht gehörenden Fliegerhorst in Zossen-Wünsdorf stationiert gewesen sein. Die Rote Armee übernahm den Stützpunkt im April 1945, richtete dort ihr Hauptquartier ein und nutzte das Fahrzeug bis 1958. Die nächsten 20 Jahre wurde sie vom Kreisbetrieb für Landtechnik in Jüterbog eingesetzt und erhielt vermutlich in dieser Zeit einige Veränderungen. Danach wurde sie dem Feuerwehrmuseum Eisenhüttenstadt übergeben. In den letzten Jahren ist es gelungen, die Tankspritze ihrem Urzustand wieder deutlich anzunähern. So kann sie im heutigen Feuerwehr- und Technikmuseum bewundert werden.

TS 2,5 a, Henschel 33 FA 1, Magirus, Bauj. 1941, Feuerwehrmuseum Eisenhüttenstadt. Die von Frank-Hartmut Jäger bereits 1998 aufgenommenen Fotos zeigen den damaligen Zustand. Ein Dach oder gar Türen waren nicht mehr vorhanden. Die Kurbel für die Pumpenventile war demontiert worden, auch die Hartgummischläuche waren weitgehend verschwunden. Das Auspuffrohr wurde nicht mehr durch den Tank geführt, Leiter und Bergungshaken fehlten. Den neuen Anforderungen entsprechend war seitlich eine Haspel montiert worden, auf dem Tank ließ ein Geländer die Lagerung nasser Schläuche zu.

Viele der Veränderungen wurden inzwischen soweit möglich rückgängig gemacht, das Fahrzeug ist im Museum auch virtuell zu bewundern.

Eine drittes in Deutschland noch erhaltene Magirus-Tankspritze wird seit 2010 von den Aktiven der Historischen Fahrzeugsammlung der Feuerwehr Ingolstadt restauriert, über den aktuellen Zustand ist nichts bekannt.

Mindestens vier weitere Fahrzeuge existieren im Ausland. Eine sorgfältig restaurierte Ts 2,5a gehört zum Fundus des Feuerwehrmuseums der Stadt Wien.

Während des Rückzuges der Deutschen Wehrmacht aus Lettland im Herbst 1944 blieb eine vermutlich beschädigte Tankspritze mit Magirus-Aufbau zurück. Nach Kriegsende setzte die BF Riga das Fahrzeug instand und integrierte es in den eigenen Fuhrpark. Mitte der 1960er Jahre wurde es auf dem Umweg über eine Filmgesellschaft an einen Verein für historische Automobile übergeben. Dort wurde die Tankspritze restauriert und anschließend im Automuseum in Riga ausgestellt.

TS 2,5 a, Henschel 33 FA 1, Magirus, Bauj. 1941, beim Rückzug der Wehrmacht in Lettland verblieben, anschließend genutzt durch die BF Riga, heute im dortigen Automuseum ausgestellt. Auch bei diesem Fahrzeug ging die Mannschaftskabine irgendwann verloren, häufig geschah das wie andere Fotos zeigen noch während des Krieges.

In Tschechien soll es noch zwei Tankspritzen geben. Eine rot lackierte erhielt zusätzlich ein Wendestrahlrohr auf den Tank montiert, Fotos sind im Internet zu finden. Die andere „cisterna Henschel“ steht gut aufbewahrt in einer überdimensionalen Vitrine in der südböhmischen Stadt Tabor.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Von 1936 bis 1942 wurden insgesamt 684 Ts 25, bzw Ts 2,5a an das Reichsluftfahrministerium ausgeliefert, 248 davon hatten Metz-Aufbauten, die anderen 436 stammten von Magirus. Mit der Vereinheitlichung der Benennungen von Feuerwehrfahrzeugen 1943 wurde – passend zum Jahr der Entwicklung – aus Tankspritzen des 1. Bauloses die „Ts 25/36“, aus dem 2. Los die „Ts 25/38“ und dem 3. Baulos die „Ts 25/40“.

Es waren ausgezeichnete Fahrzeuge, absolute Spitzenprodukte der damaligen Feuerwehrtechnik. Mit einer gut geschulten Besatzung konnten sie tatsächlich die geforderte Schnelligkeit erreichen und 5 Sekunden nach dem Stillstand des Fahrzeugs Schaum aus drei Rohren geben. Die ersten Nachkriegs-FLF erreichten diese Werte soweit bekannt nicht immer.

Selbstverständlich waren die Tankspritzen aber auch nicht frei von Mängeln. Das betraf vor allem den fehlenden Allradantrieb, der sich auf weichen Böden unangenehm bemerkbar machte. Bei sandigen Böden wiederum neigten die zwillingsbereiften Hinterräder zum Eingraben. Problematisch war auch das hohe Gesamtgewicht von 10.200 kg, dem eben „nur“ 2500 + 300 kg Löschmittel entgegen standen.

Die Ts 25 sind während des Krieges auf nahezu allen Fliegerhorsten und Feldflugplätzen im Einsatz gewesen, von Westfrankreich bis zum Kaukasus und von Norwegen bis Griechenland und Italien. Nach Afrika sollen sie angeblich nicht mitgenommen worden sein. Man kann davon ausgehen, dass die bei Kriegsende noch vorhandenen Tankspritzen vielfach völlig abgewirtschaftet waren. Verwunderlich war das nicht, schließlich hatten sie bereits bis zu neun Jahre Dienst unter schwersten Bedingungen und bei nicht immer ausreichender Wartung hinter sich.

Etliche Tankspritzen haben dennoch den Krieg überlebt und wurden danach als Tanklöschfahrzeuge TLF 25 von größeren Feuerwehren genutzt. Die Besatzungstruppen haben zum Teil die auf den Fliegerhorsten vorgefundenen Tankspritzen gleich weiter genutzt. Ansonsten gehörten diese Fahrzeuge auch – nachdem der zivile Luftverkehr wieder aufgenommen werden durfte – zur Erstausstattung mehrerer deutscher Flughäfen. Beispiele gibt es u.a. aus Bremen, Hannover und Nürnberg. In fast allen Fällen wurden sie dabei mehr oder weniger stark verändert.

Zwei weitere Henschel-Dreiachser werden im Allgemeinen ebenfalls zu den Feuerwehrfahrzeugen gerechnet. Im ersten Fall ist das allerdings nicht mit Sicherheit zu sagen. Unstrittig ist die Lieferung an die Kommandantur des Truppenübungsplatzes Munster-Nord. Einige Autoren sprechen von einem Waldbrandlöschfahrzeug, andere halten sich ganz zurück bei einer Einordnung. Offensichtlich war nur eine Besatzung von drei Mann möglich, der hinteren Teil des „Mannschaftsraumes“ war in Wirklichkeit ein Geräteraum oder etwas ähnliches. Unten schaute ein B- oder C- Anschluss hervor. Zur Eigen- und Fremdbergung war ein Spill vorhanden.

Waldbrandfahrzeuge waren in den 1930er Jahren eher leichtere Fahrzeuge, die eine große Menge Personal sowie Feuerpatschen, Äxte, Wasserrucksäcke usw. transportierten. Dafür hätte es nicht eines so schweren Fahrzeugs bedurft. Natürlich wäre auch ein Wassertank im hinteren Fahrzeugbereich möglich. Allerdings ließe sich mit nur diesem einen Fahrzeug mit drei Mann Besatzung in den ausgedehnten Kiefernwäldern rund um Munster ein Waldbrand sicher nicht wirksam bekämpfen.

Auffällig ist die starke Ähnlichkeit mit den als „Kfz. 94“ bezeichneten Wasserkraftwagen der Wehrmacht. Sie sollten in der so genannten „Nebeltruppe“ eingesetzt werden. Das waren Einheiten, die ursprünglich zur chemischen Kriegsführung und zur Bekämpfung von deren Folgen, also der Dekontamination, eingesetzt werden sollten. Glücklicherweise hat im 2. Weltkrieg keine Seite Giftgas eingesetzt, nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Gefährdung der eigenen Truppen.

Aufgabe der Wasserkraftwagen war der Transport und die Erwärmung von Wasser für die Entgiftungsduschen der Mannschaftsentgiftungskraftwagen. Dazu verfügten sie über einen Wassertank von 2.700 Litern Inhalt, eine Aufheizvorrichtung und eine Pumpe mit vermutlich 100 l Durchfluss pro Minute.

Sieht man sich die Geschichte des Truppenübungsplatzes Munster-Nord genauer an, ergeben sich neue Denkansätze: Schon im 1. Weltkrieg existierte hier der "Gasplatz Breloh", der ab 1935 unter anderem Namen wieder aktiviert wurde. Er hieß jetzt Heeresversuchsstelle Munster-Nord und diente erneut der Erprobung von chemischen Kampfstoffen. Nach außen hin sollte das möglichst geheim gehalten werden.

So bot es sich vermutlich an, den Wasserkraftwagen aus der Dekontaminationseinheit der Heeresversuchsanstalt einfach als Waldbrandlöschfahrzeug zu deklarieren. Denn als solches ließ es sich natürlich zusätzlich einsetzen

Während das eben geschilderte Fahrzeug also Geheimnisse barg, war der Zweck des Rüstkranwagens der BF Kassel offensichtlich. Die Berufsfeuerwehr der Henschel-Stadt fuhr in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg Produkte von Mercedes-Benz, sehr zum Leidwesen einiger einflussreicher Bürger und Politiker. Das sollte jetzt anders werden.

Beim Fahrgestell wählte man daher den dreiachsigen Henschel 33 G 1 mit 100 PS-Dieselmotor und sechs Mann Besatzung, den Aufbau fertigte 1940 Metz. Er entsprach im Wesentlichen den Konstruktionen, die bis etwa 1942 auch an andere Berufsfeuerwehren geliefert wurden. Dort wurden jedoch stets die zweiachsige Fahrgestelle des Typs L 3750 von Mercedes-Benz genutzt.

Der nach vorne ablegbare Demag-Kran verfügte über eine Hubkraft von 4.500 kg, die Spillanlage leistete 4.600 kg Zugkraft, der vom Motor angetriebene Generator 10 kW. Vor der Stoßstange konnte eine zerlegbare Nachlaufachse für das Abschleppen von Fahrzeugen mitgeführt werden.

Der RKW bewährte sich während des Krieges ausgezeichnet, er überstand auch alle Bombardierungen der Stadt. Als sich die alliierten Truppen im Frühjahr 1945 Nordhessen näherten, wurde er am 30. März als Bestandteil der „1. Feuerlösch- und Entgiftungs-Bereitschaft Kassel“ aus der Stadt abgezogen und in die Nähe von Nordhausen verlegt. Dorthin gelangten auch drei weitere F. u. E.-Bereitschaften aus Kassel.

Ab dem 10.April begann eine lange und letztlich sinnlose Flucht der im Raum Nordhausen zusammengezogenen Kasseler Feuerwehreinheiten Richtung Süden. Immer mehr Fahrzeuge fielen aus, sei es wegen Motorschäden, Treibstoff- und Reifenmängeln oder Tieffliegerangriffen der Alliierten.

Die Flucht durch Thüringen, Sachsen und die westlichen Randgebiete des heutigen Tschechien endete schließlich in der bayerischen Oberpfalz, genauer im Ortsteil Waldkirch der Gemeinde Georgenberg. Die Fahrzeuge wurden im Wald getarnt abgestellt, ein Teil der Mannschaft schlief in ihnen, der Rest wurde im Ort untergebracht.

Am 23. bzw. 24 April 1945 nahmen US-Truppen die Feuerwehrmänner gefangen und transportierten sie in ein Lager ab. Angehörige der Feuerschutzpolizei wurden von den Amerikaner nämlich aufgrund der (gem. eines Erlasses des „Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei“) auf den Oberarm tätowierten Blutgruppenbezeichnung als SS-Mitglieder eingestuft. Die Fahrzeuge blieben „herrenlos“ zurück.

Nachdem die Feuerwehrangehörigen aus Kassel schließlich aus der Gefangenschaft entlassen worden waren, machte sich im November 1945 ein Suchkommando in die Oberpfalz auf. Von 11 städtischen und 41 reichseigenen Fahrzeugen, die in Waldkirch zurückgelassen wurden, konnte nur noch eine bereits zum LKW umgerüstete Drehleiter gefunden werden. Alle anderen Einsatzfahrzeuge waren verschollen – eben auch der wertvolle Rüstkranwagen.

Neben den dreiachsigen Tankspritzen beschaffte das Reichsluftfahrtministerium noch eine weitere Henschel-Baureihe als Feuerwehrfahrzeuge. Die Standardausstattung einer Fliegerhorstfeuerwehr bestand aus der Tankspritze TS 2,5, einem Schlauchtender (Mercedes-Benz L 3750) und einer Fliegerkraftfahrspritze FlKS 15.

Auch hier wurden Fahrzeuge in drei Baulosen beschafft, aber nur die ersten, 1938/39 gelieferten 51 Fliegerkraftfahrspritzen mit den Kennnummern „FlKS 15-100“ bis „FlKS 15-150“ hatten Henschel-Fahrgestelle. Es folgten im Jahre 1941 130 Exemplare auf Opel Blitz 3,0 t (Kennnummern 151 bis 280), ab 1942 dann 300 FlKS 15 auf Klöckner-Humboldt-Deutz FS 330. Letztere erhielten die Kennnummern von 281 bis 580.

Die Werksbezeichnung des Henschel-Fahrgestells lautete 30 BA 1. Mit seiner modern wirkenden Motorhaube entsprach es bereits der ab 1938 eingeführten neuen Gestaltungform der kleineren Henschel-Fahrzeuge. Allen Fliegerkraftfahrspritzen gemeinsam war ein Otto-Motor. Bei Henschel wurde eine Bauart mit vermutlich 6.330 cm³ Hubraum verwendet, über die sich in der Literatur unterschiedliche Leistungsangaben finden lassen, sie gehen von 65 bis 75 PS. Am häufigsten genannt werden allerdings 70 PS.

Die Aufbauten für das erste und dritte Baulos wurden komplett von Magirus gefertigt, beim 2. Los (Opel Blitz 3,0 t) hat Fischer (Görlitz) einen Teil aufgebaut. Von den anderen Kraftfahrspritzen der Vorkriegs- und Kriegsjahre waren die FlKS 15 wegen der ungewöhnlichen Türanordnung mit nach oben bzw unten klappenden Geräteraumverschlüssen deutlich zu unterscheiden.

Sie waren so gestaltet, dass die gekuppelten Schläuche während der Fahrt aus den seitlichen Fächer heraus verlegt werden konnten. Dazu waren auf der Fahrerseite 13 B-Längen à 15 m hinter einer nach oben zu öffnenden Klappe gelagert. Besonders materialschonend dürfte das schnelle Auslegen jedoch nicht gewesen sein. Die Nutzung der angehängten B-Haspel mit weiteren 11 Längen war da schon einfacher. Die Beifahrerseite war dem Löschangriff vorbehalten, hier lagerten 15 C-Rollschläuche, ebenfalls mit 15 m Länge.

Es finden sich wenig Angaben zur Farbgebung der Henschel-Fliegerkraftfahrspritzen. Magirus-Aufnahmen des Musterfahrzeugs lassen schwarze Stoßstangen und Kotflügel erkennen, der Aufbau könnte dann in Weinrot lackiert worden sein, analog zu den ersten Ts 2,5. Im Allgemeinen wird aber davon ausgegangen, dass die FlKS 15 „luftwaffengrau“ lackiert waren, so wie auch das unten gezeigte Museumsfahrzeug.

Nach dem Krieg wurde die noch vorhandenen FlKS 15 häufig von Freiwilligen Feuerwehren übernommen. Nachgewiesen sind Henschel-Fahrzeuge für die FF Lübeck-Schlutup, die FF Neuburg/Donau, gleich im Doppelpack für die FF Uelzen sowie in Österreich bei der FF Ried im Innkreis und der FF Haus im Ennstal.

Soweit feststellbar, sind heute nur noch zwei Exemplare erhalten. Eines befindet sich bei einer tschechischen Feuerwehr und war offenbar recht lange im Dienst. Das andere steht – seit 1986 hervorragend restauriert – in der historischen Sammlung der BF Wien. Die FlKS 15-134 diente von 1939 bis 1945 der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Aigen/Ennstal in der Steiermark. Bei Kriegsende wurde sie von der Frauenmannschaft der FF Haus im Ennstal „sichergestellt“ und anschließend 40 Jahre durch die Feuerwehr genutzt. Direkt von dort gelangte sie nach Wien. Thomas Müllner stellte uns davon freundlicher Weise die folgenden Bilder zur Verfügung, wofür wir uns ganz herzlich bedanken.

FlKS 15-134, Henschel 30 BA 1, Magirus, Bauj, 1939, bis 1945 bei der Fliegerhorstfeuerwehr der Reichsluftwaffe in Aigen/Ennstal im Einsatz. Anschließend bis 1986 genutzt durch die FF Haus im Ennstal, seitdem Museumsfahrzeug der BF Wien.

Zum Fuhrpark der Berufsfeuerwehr Hamburg gehörte ein Henschel, den man nach heutigen Maßstäben als Einsatzleitwagen ELW 2 bezeichnen würde. In der Stammliste der BF Hamburg wird er als „Sondergeräte- und Befehlswagen“ mit Baujahr 1937 geführt. Bei größeren Einsatzlagen wurde er ab 1938 als Befehlsstelle verwendet. Dazu führte er u.a. einen Stromerzeuger-Anhänger von Phänomen mit, auf dem Dach lagerten Lüftungsrohre (wofür?).

Damit enden auch bereits die gesicherten Informationen über das Fahrzeug. Strittig ist beispielsweise das verwendete Fahrgestell. Die Hamburger Feuerwehr-Historiker haben sich für die Bezeichnung 30 BA 1 entschieden, vermutlich wegen der Ähnlichkeit der Motorhaube mit der der Fliegerkraftfahrspritzen. Der LKW-Fachmann des Henschel-Museums geht dagegen (mit aller Vorsicht) von einem 40 S 3 aus. Das wäre ein Fahrgestell mit 4 t Nutzlast und einem Dieselmotor mit 95 PS gewesen. Die Ziffer 3 am Ende begründet der Museumsmitarbeiter mit dem relativ langen Radstand, der auf ein Omnibusfahrgestell hinweisen könnte. Gesichert ist das jedoch nicht, auch der Motor könnte zu einer anderen Generation gehören.

Völlig unklar ist, wer den Aufbau mit den verwendeten, hinten angeschlagenen „Selbstmördertüren“ hergestellt hat. Die Beschriftung „Feuerwehr Hamburg“ entspricht auch nicht dem, was die nationalsozialistischen Machthaber auf den Fahrzeugen lesen wollten. Bei Kriegsende war das Fahrzeug jedenfalls nicht mehr vorhanden, die (erst in der Nachkriegszeit erstellte) Stammliste nennt 1944 als Jahr der Außerdienststellung. Beschaffungsunterlagen sind bisher auch nicht aufgetaucht. So bleibt Vieles zu diesem einzigartigen Einsatzleitwagen im Dunkeln.

Sondergeräte- und Befehlswagen, Henschel, Baujahr 1937, Indienststellung 1938 bei der Feuerwehr Hamburg. Genaue Fahrgestellbezeichnung und Aufbauhersteller sind nicht bekannt, 1944 soll das Fahrzeug (nach Kriegseinwirkungen ?) ausgemustert worden sein.

Am Abend des 22. Oktobers 1943 wurde Kassel von 569 alliierten Bombern angegriffen. Innerhalb kurzer Zeit wurde die gesamte Altstadt eingeäschert, die umliegenden Ortsteile schwer beschädigt. Die Zahl der Toten (meist durch Erstickung wegen Sauerstoffmangel) ist bis heute unklar, man geht von 7.000 bis 10.000 Opfern unter der Zivilbevölkerung aus. Die Henschel-Werke wurden erheblich beschädigt, produzierten aber dennoch weiter – allerdings nur noch Panzer und Flugzeugmotoren. Die LKW-Produktion war bereits 1942 an Saurer nach Wien abgegeben und dort kurz darauf zugunsten des Mercedes-Benz 4,5 Tonners eingestellt worden. Für die nächsten acht Jahre wurden bei Henschel keine eigenen Lastkraftwagen gebaut.

(wird fortgesetzt)

Text: Klausmartin Friedrich

Fotos: Thomas Haul, Frank-Hartmut Jäger, Mirco Michael Mrotzek, Archiv Norbert Bach, Archiv Hamburger Feuerwehr Historiker e.V., Archiv Metz / Rosenbauer

Literatur (u.a.):

Berufsfeuerwehr Wien (Hrsg.): Die Berufsfeuerwehr der Stadt Wien. Wien, 2003

Gebhardt, Wolfgang: Geschichte des deutschen LKW-Baus, Bd. 2b. Augsburg, 1994

Giller, Andreas u.a.: 100 Jahre Berufsfeuerwehr Kassel 1891 – 1991. Kassel, 1991

Hoppe, Henry: Henschel 33. Erlangen, 2012

Mathieu, Axel-Oskar: Büssing 1925 – 1968. Online-Publikation, abgerufen am 29.09.2021

Rode, Karl: Die Fliegerhorstfeuerwehr der deutschen Luftwaffe von 1935 bis 1945. Ludwigsburg, 1984