Der Begriff „Sonderlöschfahrzeug“ soll in diesem Zusammenhang eher großzügig ausgelegt werden. Gemeint sind alle die Fahrzeuge, die Löschmittel abgeben können und nicht zu den bereits vorgestellten Löschgruppen- oder Tanklöschfahrzeugen gehören.

Zu unterscheiden ist dabei nach der Entstehungsgeschichte. Da gab es zum einen (sehr wenige) Feuerwehrfahrzeuge, die von vorne herein als Sonderlöschfahrzeuge geplant worden waren und dann von den Werkfeuerwehren in Dienst gestellt wurden. Eine zweite Gruppe bilden diejenigen Fahrzeuge, die zunächst als Pritschen-LKW beschafft wurden und nach einigen Jahren der Nutzung im Werksfuhrpark zu Feuerwehrfahrzeugen umgebaut wurden. Das geschah entweder durch einen der bekannten Aufbauhersteller, in Eigenleistung oder in Kombination aus beidem. Schließlich sind noch diejenigen Fahrzeuge zu nennen, die bereits als Feuerwehrfahrzeug beschafft wurden, später aber durch mehr oder weniger starken Umbau eine Nutzungsänderung erfuhren.

Die Flugfeldlöschfahrzeuge der Royal Air Force Germany wurden bereits in Teil 11 vorgestellt. Parallel zu deren Entwicklung arbeitete auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) an einem Löschfahrzeugkonzept für die langsam zunehmende zivile Luftfahrt. Sie orientierte sich dabei an britischen und US-amerikanischen Vorschriften und den Forderungen der International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Die Firma Metz stellte im Mai 1952 als erstes Erprobungsfahrzeug ein FLF 25 auf dem Mercedes-Benz LAF 3500/42 vor. Mitgeführt wurden 2.000 Liter Wasser, 200 Liter Schaummittel und 180 kg Kohlendioxid. Die Pumpe vom Typ FP 15 leistete tatsächlich 2.500 l/min, Wasser bzw. Schaum wurden über zwei Schnellangriffsschläuche (je 400 l/min) sowie ein Wenderohr (800 l/min) abgegeben. Dieses war auf einer Plattform befestigt, die wiederum auf dem Wassertank montiert war. Die Mannschaftskabine sah aus wie eine verlängerte Staffelkabine mit einer dritten Tür ohne Fenster. Dahinter verbargen sich sechs Druckflaschen mit Kohlendioxid und der dazugehörige Schnellangriffsschlauch (50 m) mit Schneetüte. Das für eine Besatzung von 5 Mann konzipierte Fahrzeug wurde auf dem Flughafen Stuttgart-Echterdingen erprobt.

Sehr schnell zeigten sich die Mängel dieser Konstruktion: Der Werfer war für einen effektiven Einsatz zu weit hinten platziert, außerdem musste der Rohrführer erst austeigen, nach hinten laufen und auf den Aufbau klettern. Das kostete wertvolle Zeit. Bereits im November 1952 konnte das umgebaute Fahrzeug in Stuttgart wieder in den Dienst genommen werden. Das (gekürzte) Werferpodest saß jetzt über der Mannschaftskabine, der Rohrführer konnte durch eine Luke im Dach noch während der Anfahrt zum Werfer gelangen. Dieser hatte bei Schaumbetrieb eine Wurfweite von 36 m, ein Wasser-Vollstrahl erreichte 45 m. Verglichen mit heutigen Wurfweiten ist das sehr gering, entsprach aber dem Stand der Technik vor mehr als 60 Jahren.

Von beiden Fahrzeugausführungen sind nur Metz-Werksaufnahmen überliefert, die wir hier nicht zeigen können. Wie lange das Fahrzeug auf dem Flughafen Stuttgart im Dienst blieb, ist genauso wenig bekannt wie sein Verbleib.

Die Erfahrungen mit dem Prototyp flossen in den Bau der Folgefahrzeuge ein. Wie schon bei den FLF 25 der RAF in Deutschland erhielten alle FLF Allradantrieb, Staffelbesatzung, eine Mittelpumpe („midship-pump“) mit einer Leistung von 2.500 l/min, 2000 l Wassertankinhalt und 200 l Schaummittel. Kohlendioxid war ganz entfallen, an seine Stelle traten Pulvertanks mit 250 kg Löschpulver.

Im Jahre 1954 wurden gleich drei Fahrzeuge an deutsche Flughäfen ausgeliefert, und zwar nach Düsseldorf, Hannover und erneut Stuttgart. Letzteres war vermutlich das älteste der drei, hatte einen etwas anderen Aufbau und besaß keinen Werfer, obwohl der Anschluss dafür und die Luke für den Rohrführer im Dach vorhanden waren. In der Literatur finden sich auch Angaben, dass der Pulvertank nur 100 kg. Inhalt hatte. Nach der Ausmusterung in Stuttgart wurde das FLF 25 an den Flughafen Saarbrücken-Enzheim verkauft. Dort wurde irgendwann der Aufbau entfernt und in Eigenleistung ein pritschenähnlicher Neubau erstellt, um das Fahrzeug noch bis in die 1980er Jahre als GW-Öl zu erhalten.

Die anderen beiden FLF 25 unterschieden sich so gut wie gar nicht und verfügten über einen Dachwerfer. Der Flughafen Düsseldorf musterte sein Fahrzeug bereits 1961 aus, es wurde an die WF Herberts in Wuppertal verkauft und dort noch etliche Jahre genutzt.

Das FLF des Flughafens Hannover-Langenhagen wurde von der WF bis 1972 im Einsatzdienst gehalten und dann an die Freiwillige Feuerwehr der damals noch selbstständigen Gemeinde Altwarmbüchen verkauft. Dort wurde es als zweites Tanklöschfahrzeug verwendet, immer noch mit allen drei Löschmitteln bestückt. In den 1980er Jahren wurde es schließlich bei der FF Kirchhorst in der Gemeinde Isernhagen eingesetzt, danach verliert sich seine Spur.

FLF 25, Mercedes-Benz LAF 3500/42, Metz, Baujahr 1954, geliefert an die WF des Flughafens Hannover-Langenhagen, 1972 verkauft an die FF Altwarmbüchen (heute eine Ortsfeuerwehr der FF Isernhagen), zuletzt im Einsatz bei der Ortsfeuerwehr Kirchhorst der FF Isernhagen.

Zum Fuhrpark der BtF RAG Niederberg gehörte zeitweilig ein äußerlich serienmäßiges TLF 16, das zusätzlich 180 kg CO2 mitführte. Der Mercedes-Benz LF 311/42 mit Metz-Aufbau stammte aus dem Jahr 1956.

Die Werkfeuerwehr der Chemischen Werke Hüls AG im Werk II in Herne-Wanne beschaffte 1958 ein TroSLF 16 mit Metz-Aufbau. Der Mercedes-Benz LF 311/42 sah aus wie ein Löschgruppenfahrzeug, wurde von Metz auch als LF 16-S (wie Sonderbauart) bezeichnet. Im von der Regelbauart abweichenden Aufbau wurden 560 Liter Schaummittel und 750 kg Pulver mitgeführt. Auffällig war der große Lautsprecher auf dem Fahrzeugdach für Durchsagen an die Werksmitarbeiter oder die Bevölkerung. Bis zur Auflösung des Werkes Ende der 1980er Jahre blieb das Fahrzeug im Dienst, dann wurde das interessante Einzelstück von der FF Herne, Löschzug „In der Wanne“ übernommen und vorsichtig restauriert. Bis auf die Türbeschriftung entspricht es auch heute noch weitgehend dem Lieferzustand. Siehe dazu auch das Titelbild dieses Artikels

LF 16 S, tatsächlich ein TroSLF 16 mit 560 l Schaummittel und 750 kg Pulver, Mercedes-Benz LF 311/42, Metz, Baujahr 1958, geliefert an die WF der Chemischen Werke Hüls AG, Werk II Herne-Wanne, seit etwa 1990 als gut gepflegtes Museumsfahrzeug im Besitz der FF Herne, Löschzug In der Wanne.

Auf ein 3,5t- Fahrgestell Mercedes-Benz LF 3500 setzte die Firma Metz einen Aufbau, in den zwei Total-Pulvertanks zu je 750 kg Inhalt integriert wurden. Geliefert wurde das TroLF 1500 im Jahre 1953 an die WF Enka AG in Oberbruch, die es bis 1983 im Einsatzdienst behielt. Eine Besonderheit dieses Fahrzeugs war die Vorbaupumpe FP 15/8. Das lässt darauf schließen, dass auch weitere Geräte zur Brandbekämpfung an Bord waren.

Nicht alles, was wie ein TLF 16-T aussieht, ist auch eines. Im niedersächsischen Walsrode war bei der dortigen FF ein Fahrzeug stationiert, das äußerlich „stimmte“. Öffnete man jedoch die vorderen Geräteräume, kam eine Pulveranlage mit 250 kg Inhalt zum Vorschein. Angesichts der zusätzlich vorhandenen 3.200 Liter Wasser ist nicht auszuschließen, dass statt eines Mercedes-Benz LAF 311/36 ein LAF 312/36 verwendet wurde. Damit stiege die zulässige Nutzlast von 3,5 auf 4,5 t. Der Blick in die Fahrzeugpapiere wurde beim Fototermin leider versäumt. Nach seiner Ausmusterung in den 1990er Jahren wurde das TroTLF von einem örtlichen Spediteur erworben und zum Pritschen-LKW umgebaut. Es ist immer wieder ärgerlich, wenn besondere Feuerwehrfahrzeuge auf diese Weise unwiederbringlich zerstört werden.

TroTLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Metz, Baujahr 1958, FF Walsrode, ausgemustert 1991, anschließend zum LKW umgebaut.

Kommen wir zu den auf ältere LKW-Fahrgestellen aufgesetzten Neubauten. Das vom Fahrgestell her älteste Schaummittelfahrzeug wurde bereits gezeigt, der Vollständigkeit wegen aber noch einmal aufgenommen.

SMF 3000. Mercedes-Benz L 3250, Baujahr 1949, Eigenumbau aus LKW, WF Veba Oel AG, Gelsenkirchen, Werk Scholven, heute im Westfälischen Feuerwehrmuseum in Hattingen.

Die Betriebsfeuerwehr der Ölwerke Julius Schindler in Hamburg baute im Jahr 1968 einen LKW aus dem Werksfuhrpark zum Zumischerlöschfahrzeug um. Einige Komponenten wurden von der Firma Kroll zugekauft.

ZLF 16/16. Mercedes-Benz L 311/42, Kroll/Eigenumbau, Baujahr 1957, Umbau aus LKW 1968, BtF Ölwerke Julius Schindler.

Ein weiteres Schaummittelfahrzeug entstand bei der WF Phenolchemie (heute Ineos Phenol) in Gladbeck in Eigenleistung. Auf ein 4,5t-Fahrgestell vom Typ Mercedes-Benz L 312 wurde ein Tank mit 3000 Litern Inhalt montiert, darauf ein Kombinationswerfer für Wasser und Schwerschaum. Eine eigene Pumpe besaß das bis 1987 verwendete Unikat nicht. Ein ähnliches Fahrzeug (Mercedes-Benz L 312 von 1958), allerdings etwas „gediegener“ gearbeitet, hatte die WF Daimler-Benz in Sindelfingen bis 1980 in ihrem Fuhrpark.

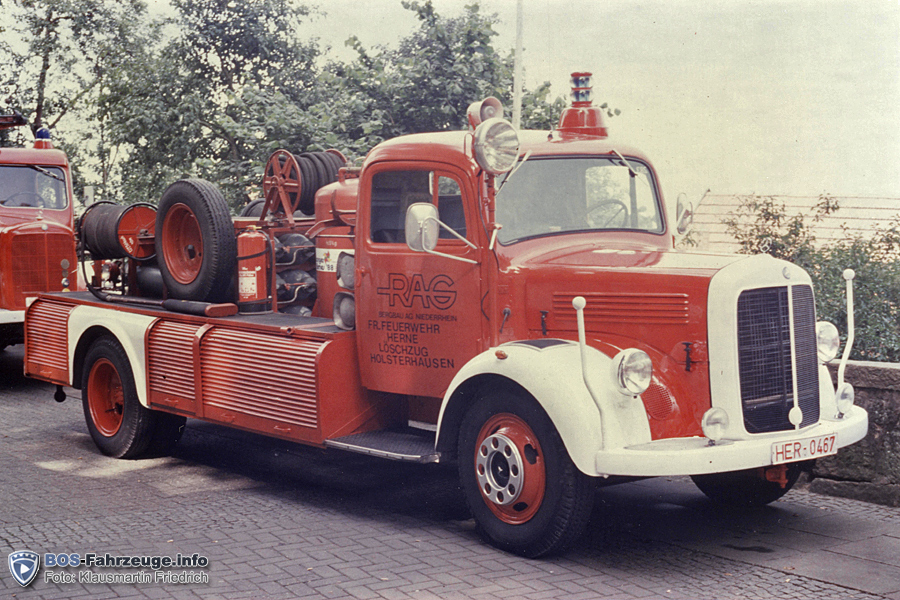

In der Werkstätten der „Berufsgrubenwehr und Werkfeuerwehr der Prosper Bergbau AG Niederrhein“ in Bottrop entstand für den eigenen Bedarf ein Sonderlöschfahrzeug im besten Sinne. Auf ein ehemaliges Pritschenfahrgestell von 1951 wurde ein sehr stark gegliederter Aufbau mit Tanks für 400 kg Löschpulver und 540 kg CO2 gesetzt. Glücklicherweise übernahm der Löschzug Holsterhausen der FF Herne später diese Rarität, sie soll noch irgendwo für die Nachwelt erhalten werden. Zur Zeit können neben dem deutlich überbelichteten Bild nur zwei Links zur Website der ehem. WF Prosper geboten werden: http://www.berufsgrubenwehr-prosper.de/wp-content/gallery/fahrzeuge-1970er/scan-52.jpg und http://www.berufsgrubenwehr-prosper.de/wp-content/gallery/fahrzeuge-1970er/scan-80.jpg .

TroLF 400 + 540 CO2, Mercedes-Benz LF 3500/42, Baujahr des Fahrgestells 1951, Eigenaufbau mit Total-Komponenten Ende der 1950er Jahre, WF Prosper Bergbau AG Niederrhein, Bottrop, übernommen durch FF Herne, Löschzug Holsterhausen.

Die 1985 aufgelöste Raffinerie-Werkfeuerwehr Deurag-Nerag in Hannover-Misburg nutzte einen 1953 gebauten Benzintankwagen als Schaummitteltransporter mit 3.500 Litern Inhalt. Bei der Abwicklung des Werkes wurde auch dieses Fahrzeug dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt.

SMF 3500, Mercedes-Bent L 3500, Strüver, Baujahr 1953, WF Deurag-Nerag, Hannover.

Neben dem bereits erwähnten TroLF 1500 mit Vorbaupumpe besaß die WF Enka AG in Obernburg ein SLF auf einem Mercedes-Benz L 312/42 von 1960. Metz hat das LKW-Fahrgestell 1966 mit einer Vorbaupumpe ausgerüstet und einen großen Aufbau aufgesetzt. Mitgeführt wurden 1500 Liter Wasser, 320 Liter Schaummittel und 270 kg CO2. Nach seiner Dienstzeit bei Enka wurde das Fahrzeug an die FF Hausen verkauft, die es in abgespeckter Form noch viele Jahre als TLF 8/15 nutzte.

Bei der WF Rütgers Chemie in Duisburg entstand aus einem 1950 gelieferten LKW Mercedes-Benz L 3500/36 im Eigenbau ein formschönes TroLF 750 mit Staffelkabine.

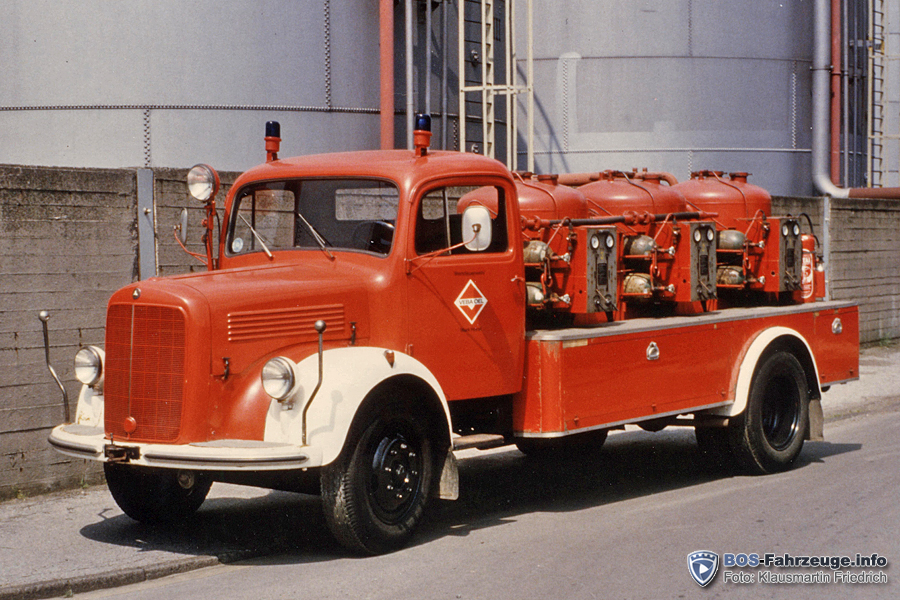

Die Gelsenberg-Benzin AG (seit 1975 umbenannt in Veba Oel AG) in Gelsenkirchen-Horst beschaffte für ihre Werkfeuerwehr 1961 ein TroLF 2250. Auf ein 1957 geliefertes LKW-Fahrgestell vom Typ Mercedes-Benz L 311 setzte die Firma Total einen flachen Aufbau, in dem u.a. die Schnellangriffsschläuche untergebracht wurden. Auf die Riffelblechabdeckung wurden drei Pulvertanks à 750 kg gesetzt, eine damals durchaus übliche Vorgehensweise. Zunächst waren aus technischen Gründen keine größeren Pulverbehälter möglich. Außerdem konnten die Tanks so auch einzeln ausgelöst werden, was im Einsatz oder bei Übungen durchaus Vorteile hatte. „Angefangene“ Pulvertanks müssen hinterher stets ganz entleert und wieder neu gefüllt werden, was erhebliche Kosten verursacht.

TroLF 2250, Mercedes-Benz L 311, Total, Bauj. 1957, WF Veba Oel AG (zuvor Gelsenberg AG), Werk Gelsenkirchen-Horst, ausgemustert 1990, jetzt im Westfälischen Feuerwehrmuseum in Hattingen.

Mit einem großen Pulvertank dagegen orderte die WF Schering in Bergkamen ihr TroLF 2000 auf dem Fahrgestell eines ehemaligen Pritschen-LKW aus dem Werkfuhrpark. Total setzte 1967 den Aufbau auf einen 4,5-Tonner Mercedes-Benz L 312/42 von 1961.

Schließlich sollen einige Umbauten aus ehemaligen Feuerwehrfahrzeugen zumindest textlich vorgestellt werden.

Aus einem der ersten TLF 15 in Omnibusbauweise von 1951 baute sich die WF Rheinpreußen (später Sasol) in Moers 1979 ein Schaummittellöschfahrzeug mit einem Tankinhalt von 3000 Litern. Bilder können wir bisher leider nicht zeigen.

In Hamburg rüstete die Berufsfeuerwehr eines ihrer LF 16 Ende der 1960er Jahre mit einem Lecitschaumgenerator LG 200 von Total zum Leichtschaum-LF um. Durch diesen Umstand blieb es der Nachwelt erhalten und dient heute – rückgebaut zum LF 16 – den Hamburger Feuerwehr-Historikern als Museumsfahrzeug.

LSchLF, Mercedes-Benz LF 311/42, Bachert, Baujahr 1957, geliefert als LF 16 an die BF Hamburg, dort 1967 zum LF-Schaum umgebaut, ausgemustert 1984. Heute gehört das Fahrzeug - wieder zum LF 16 zurückgebaut - zur Sammlung der Hamburger Feuerwehrhistoriker.

Die Firma Heines lieferte 1955 zwei TLF 16 auf Mercedes-Benz LF 3500 an die BF Wuppertal aus, Eines davon wurde später durch die BF selbst zum Schaumlöschfahrzeug umgerüstet, das zweite ging an die WF Herberts in Wuppertal und erhielt dort einen Schwerschaumwerfer auf dem Aufbaudach. In dem Werk soll ab 1988 noch ein weiteres Schaumlöschfahrzeug (Mercedes-Benz LF 311, Metz, Bj. 1956) im Dienst gewesen sein, welches ebenfalls eine TLF-Vergangenheit hatte und über die WF Herberts in Köln nach Wuppertal kam.

Ein etwa 1951 an die WF der Bayer AG in Uerdingen geliefertes TLF 15 (Mercedes-Benz LF 3500/42) wurde im 2. Leben zum Sonderlöschfahrzeug mit 800 Litern Schaummittel und 850 Litern Ammoniak an Bord.

Die vorstehende Liste ist sicher nicht vollständig, denn die Existenz etlicher Fahrzeuge war den damaligen Fotografen einfach nicht bekannt. Dazu kommt, dass in den 1960er und 1970er Jahren erst ganz wenige Feuerwehrfotografen aktiv waren und qualitativ ausreichende Bilder gefertigt haben. Manch einer von ihnen hält darüber hinaus diese raren Fotos auch weiterhin unter Verschluss und präsentiert sie nicht in Büchern oder Galerien wie der unsrigen. Das ist sehr bedauerlich.

(wird fortgesetzt)

Text: Klausmartin Friedrich

Bilder: Oliver Boas, Klausmartin Friedrich, Frank-Hartmut Jäger, Archiv Hamburger Feuerwehr-Historiker e.V.

Literatur (u.a.):

Biemer, Dirk: Die ersten Richtlinien für Flugfeldlöschfahrzeuge; in: Deutsche Feuerwehrfahrzeuge (Sammelwerk); München, 2006.

Klingelhöller, Andreas: Die Fahrzeuge der Werkfeuerwehr Axalta in Wuppertal; in: Jahrbuch Feuerwehrfahrzeuge 2017; Brilon, 2016.

Rotter, Wolfgang; Thorns, Jochen: Feuerwehrfahrzeuge auf Flughäfen in Deutschland; Brilon, 2002.

Wieczorek, Dirk: Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren; Brilon, 2005.